拍攝JPEG還是RAW──工程師朋友一句話點出關鍵

2006年我開始做攝影時,我工程師朋友說:「拍照最好用RAW檔拍。」我:「最後還不都是轉成JPG,有啥差別?」他:「可以調整的範圍變大啊,而且你怎麼知道十年後沒有更好的解RAW軟體?」2007年我聽他的話開始用RAW拍照。2024年檔案累積到現在已經超過110萬張

2024 騰龍28-75mm F2.8 G2 Z環首發評測(文長圖多)

市場區分來看Sigma 在 Z 環上的表現比較著重在 APSC 定焦鏡,而 Tamron 則著重在變焦鏡市場,截至 2024年4月已有三款 Z鏡:70-300mm,35-150mm,28-75mm,Z環算是出現少見的熱絡。我認為官方定位在「旅遊、風景、街拍、家庭活動、日常使用」很正確

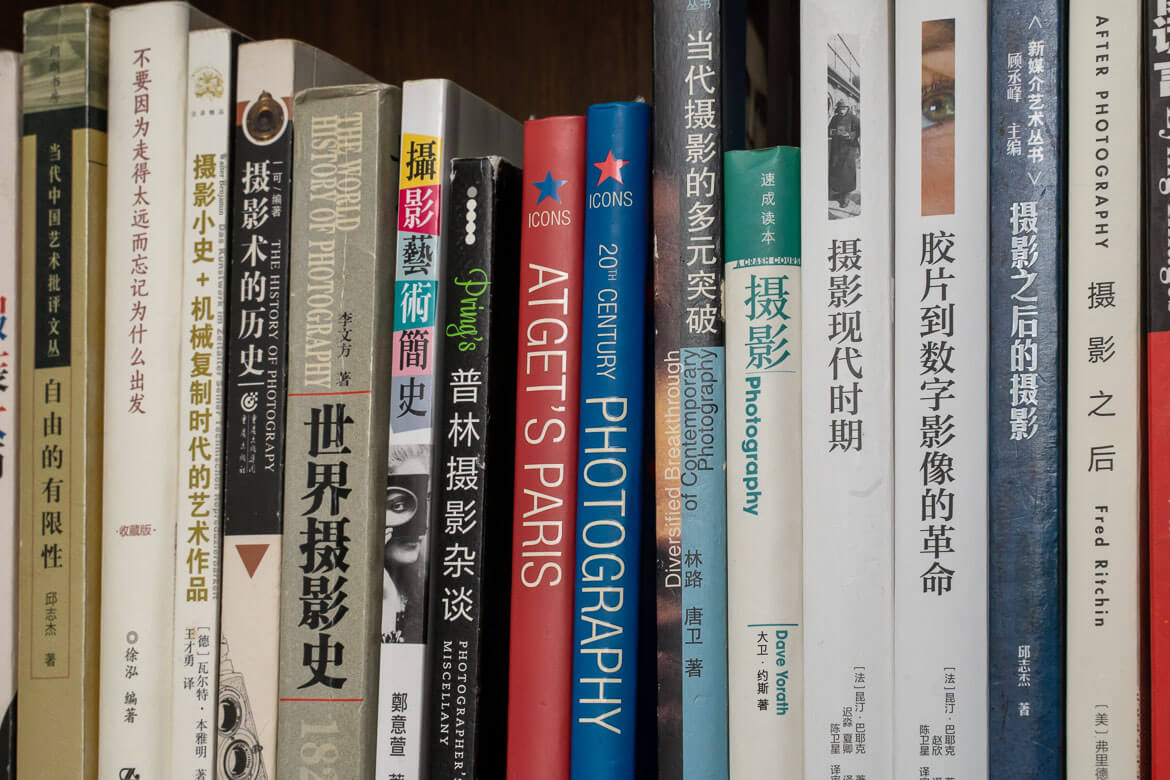

讀攝影史的意義──我的觀點

攝影文化在社群媒體大行其道的情況下,比起過去攝影論壇的時代,感覺多了幾分個人主義的氣息,許多人認為「這樣也行,那樣也可以」的態度,也多了幾分虛無。什麼時候是2讀攝影史的好時機呢?若要我說,大概是當有一天你意識到「自己的東西不過就那樣了」、「想看看以前的人都做了什麼」

我的記憶:從膠片到數位的過渡(2000~2010)

這幾年底片使用的「返祖現象」,感覺已然成為一種新的文化,值得爬梳一下脈絡。大家還記得為什麼2004年的我們為什麼繼續用底片拍照嗎?因為當時數位相機貴、不成氣候,人們相信使用底片的品質勝過數位。除了精神層面與文化慣性,在當時的硬體條件下,數位確實不一定具有優勢

攝影的思考:光學 v.s 電子觀景窗

1. 給兩台機身拍了照,一台是 N單反時期,不論機身美學設計與人體工學,可能都是頂尖的機器D4S。一台是無反旗艦Z9。 2. 靜下心來想想,真不敢相信有反時代就這麼過了。 3. 反光鏡並不是什麼不好的東西,相反的我認為在拍攝時,視網膜能夠感覺到真實世界的光和熱,才是我所熟悉的攝影。 4. 當我想到:下一個世代的攝影人,當他們記錄下影像前,那最後一眼看到的瞬間只能是電子觀景窗的圖像時,心中竟悲涼了起來。可能是我多想,也可能是真悲涼。 5. 科技產品有這麼多可能性,相機也各型各樣,但有一樣東西好像被歷史直接跳過,那就是「帶有反光鏡且與無反一樣擁有涵蓋整個畫面、超過數百個對焦點的相機」。 6. 假設 NIKON再出一台D7,延續反光鏡系統,又擁有Z9的對焦性能,豈不美哉?當然我說的不是D780那樣的 Live View版本,而是真正的 hybrid。 7....

視覺知識:光線與視覺演化(2021)

學習攝影也該通識地理解視覺知識,而非陷入文藝領域的話語泥沼。為何寒武紀的動物外表急遽演化?其中一項原因就是眼睛的誕生。在2003年時我讀視覺心理學,在圖書館見到吳嘉寶老師(視丘)寫的一篇文章,裡頭寫道:「視覺是為生存而服務。」我嚼著認為很有道理,畢竟視覺的產生並不是為了審美用的,一股腦投入文藝領域的研究恐怕會出現空中閣樓。

淺談 Lightroom參數的生理機制-2021新版

Sharpening演算法與節細胞訊號無異,即針對高頻訊號強化其邊緣濃度(抑制與增強),Clarity參數則是反向操作低頻訊號的濃度。從實驗已知,人眼對低頻訊號的改變較不敏感,感知程度較低,但因為低頻濃度對影像的改變較為全面,因此 Clarity 參數被攝影人大量愛用,作為影像銳利化的主要手段之一。攝影師對美的看法:大爛老師的觀點

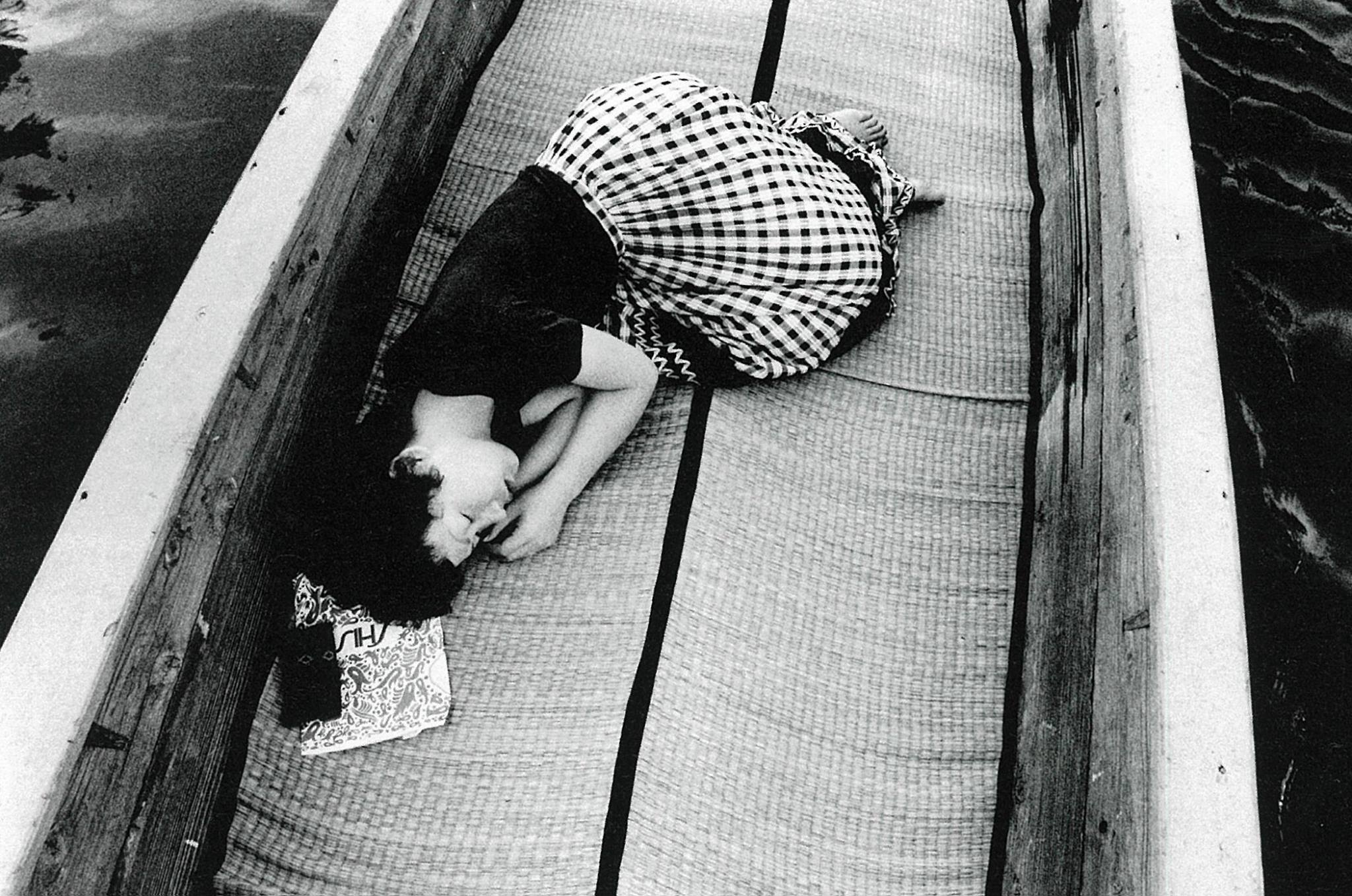

15日下午接受時報周刊記者的採訪,他們給的題目是「攝影師對美的定義」,但我更傾向於是「我個人對美的看法」,畢竟一個攝影師要定義美,實為自不量力。這實際上是一個論文等級的題目,平常也很少見到有人鑽研攝影學術領域,在此大爛老師公開提供給記者的全文,希望可以幫助到更多對攝影有興趣的朋友。文章內容力求「點到為止」,只提供各領域研究的大方向,不妨礙大家自主學習的樂趣。DU 婚禮攝影師/NS攝影美學講師 郭大爛(郭哲維) Henri Cartier-Bresson, 1948年上海銀行前排隊購買黃金的人...