2021回顧-LEICA Q五年詳細使用心得 (圖多)

作者/郭大爛

一台優秀的相機,賣的不只是硬體規格,更要賣個期望,讓消費者思考買入這台相機之後它可以為我做些什麼?

多年來 LEICA Q陪伴大爛老師征戰世界各地,寫了這篇文章是為了給「想了解它是一台什麼相機的攝影人」多一份資訊去客觀理解它的優缺點。

Q是2015年上市的相機,當時網路累積相當多討論,之前我還特地到台北信義徠卡專賣店研究一番,對它的精緻小巧印象深刻。

2016年6月晚上,我在上海新天地悠閒地散步,看到對街有間萊卡旗艦店就走進去把玩,我問店員能否讓我帶LEICA Q到店門口試拍,他說沒問題。

第一眼印象:難以適應的電子觀景窗(EVF)

當時從它的觀景窗去看街上熙來攘往的人們,心中總覺得膈應。

儘管LEICA Q的EVF是當時市場上最銳利的電子觀景窗(368萬像素),但對一個用慣單反的人而言,EVF的對比度與色彩準確度還是稍嫌不足。

唯一的好處是「所見即所得」──色溫少了幾K、曝光多了零點幾EV──完全一目瞭然。

為了街拍而生的 LEICA Q

回國後經過兩個月的思考,2016年8月我領出14萬現金,到台中明昌跟老闆說:「請幫我把錢變成LEICA Q的形狀。」

為何花十幾萬買一台不能換鏡頭的小相機?不能否認裡頭有虛榮的雜念:14萬就能買到一台正格的LEICA機加鏡,實在太難抗拒了。

重點是,它讓「街拍攝影師」有著這樣的期待:如果我脖子上掛著它,必能更好的融入街頭。

為什麼是28mm? 能應付親密與陌生的焦段

既然是一款不能變換鏡頭的產品,焦段的設定就變得非常重要。

28mm是視覺張力非常弱的焦段,你不能期待它有24或20那樣戲劇化。很多攝影師的背包裡可能有35mm或50mm,但鮮少有人會特意去收購一顆28mm。

但這也是一個很有包容力的焦段。對於懼怕相機的主體,28容許你站遠一些,透過裁切的方式達成35或50的視角。

對於已經和攝影者達成共識的主體,你可以放膽去靠近人物,那種親密的感覺是35或50難以取代的。

28mm這種平淡無奇的焦段也會促使你去尋找有視覺內容的畫面,而不能輕易靠焦段的光學特性去獲得有趣的畫面。

雖然透過裁切來完成遠視角這件事聽起來很扯淡,如果可以不裁切的話該有多好,但是這樣一來就要使用變焦鏡了呀!如果Q用了變焦鏡,光圈或許就無法開到1.7這麼大,也無法做到這麼輕巧了。魚與熊掌不可兼得,這種妥協的藝術是每個攝影師都能明白的道理。

LEICA Q 畫質表現

記得我第一次在電腦上看到1.7全開的 RAW 時,感動得紅了眼眶。在十多年來被 Nikon 大光圈鏡頭的強暴凌辱下,我天真的以為全世界大光圈鏡頭都如 N 那般崩壞。

這是我人生中第一次看到F1.7的焦內成像如此鋒利,沒有紫邊、綠邊,散景成相柔美乾淨,聞得到高人在背後操刀設計的味道。

LEICA Q的致命弱點

這台相機有幾個我太不能接受的缺陷:

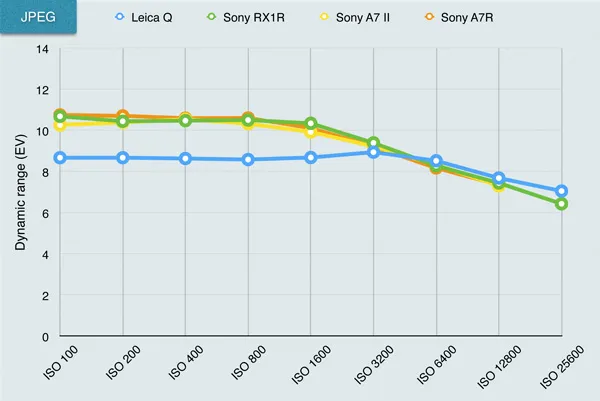

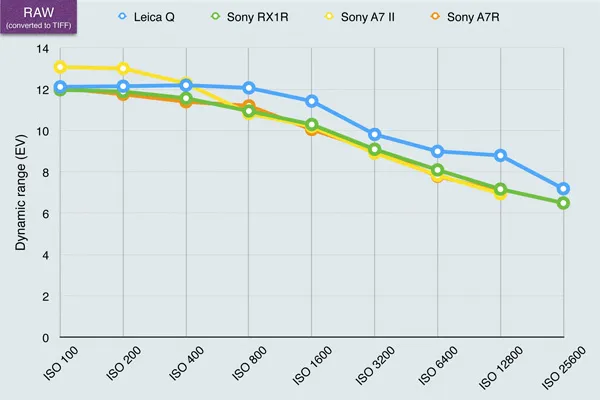

- 寬容度太小。RAW動態範圍僅有12.7EV,高光處動不動就爆開。當時華為與LEICA合作的手機(P9)都已能進行漂亮的HDR圖層疊加,而一台14萬的相機感光元件實在不該只有如此表現。

- JPG直出顏色始終讓人開心不起來。只要稍微曝光過度,高光細節就一去不復返;稍微曝光不足,趾部(toe)的gamma又降得太快,導致暗部細節盡失,完全沒能模擬膠片應有的化學狀況。反觀2016的華為P9,影像的曲線就是精心設計過的,膠片味非常香。

- 膚色表現差。不管被攝者的皮膚再怎麼漂亮,RAW呈現的色彩總讓人不好處理。我納悶著難道只有我糾結這種情況?於是上網google一番,果然有關人像的照片非常稀少,剩下百分之九十的相片不是轉成黑白,要不就是套用色彩口味較重的濾鏡去掩飾。

▲ 有時JPG直出看似還過得去,但以後製彈性來看,我還是選擇一開始就拍攝RAW。LEICA Q的解析度是6000*4000,JPG體積是8MB,RAW體積42MB。

JPEG直出與兩種RAW色彩比較

LR提供了兩種 Profile 來演繹Q的色彩,一是Adobe color,二是Leica Q提供給LR的色彩傾向。

Adobe color就是中規中矩,讓各個相機對應實驗室裡的色票。而 Q提供的色彩傾向是在紅色與藍色上做了輕微彩度提升,但是因為兩者對膚色都不友善,所以使用起來勢必需要調整一番。

▲ JPEG vs. RAW-Adobe color直出

▲ RAW-Adobe color vs. RAW-Embedded color

結論:LEICA Q並不能給你帶來任何膠片體驗,它純粹是一台全開光圈依然能有高解析光學的數位相機。在高反差場景下應盡量向左曝光,以免被低寬容度困擾。眾多缺點,唯有看破它、放下它,才能愛上它為你帶來的可能性。

機身使用體感

為了讓你對Q的輕巧有些概念,請先記得SONY A73機身淨重有650克,然而Q機身加鏡頭卻只有640克,機身體積還比A73大一丁點。這麼說只是要強調Q的鏡頭有多麼輕巧──不論外觀給人的感受,或者是背在身上、拿在手上,你都會覺得非常自由。

抓握上的設計非常大膽,整台相機完全沒有突出的握把,反而是機身背面挖了一小塊凹槽,讓你只靠大拇指就可以「掐住相機」(literally)。

另外設計者讓相機不滑手的秘訣,就在於機身表面的「格菱狀貼皮」,可產生非常好的摩擦力,而且由於整體重量很輕,可以輕鬆拿著相機進行各種角度的拍攝。

令人想談戀愛的相機

大拇指的凹槽、格菱紋貼皮、方形的遮光罩,每一處設計都讓你覺得指腹依偎在它身上很舒服。

當你的左手翻過來操作鏡頭時,你是摸著啞黑色的金屬在扳弄它,天氣冷時你可以感受到那塊金屬是如此冰冷而充滿理性;右手則因為按在貼皮上而溫暖舒適。這種手感溫度上的體驗,在日系機上就頗為少見。

走上街頭才是見真章的時刻

LEICA Q對焦迅速,快門接近無聲,往往只聽到一聲悶響拍攝就已經結束,被攝者可以在不被干擾的情況下,專注於他們眼前在做的事。在極端動態的場合下,你只需按著快門不放即可進行每秒十張的連拍;鏡頭內建OIS,安全快門實務上可降至1/30或更低。

由於鏡頭外觀做得非常小巧有質感,路上的人可能因此較不會有心理壓力,相較於帶D4S出門會經常被詢問拍照理由,LEICA Q可以保證一個更容易培養「善意默契」的空間。

一台好的相機是街拍的打火石

在買Q之前,你總會期待這台機器會帶來更好的街拍體驗,然而它也真的滿足了這份期望。它不適合拍攝正經的人像、不適合拍攝建築、不適合拍攝風景,它的存在彷彿只為了抓拍、為了人文,讓你能走上街頭用照片表達你看到的世界。

每台相機都有自己的個性

我很喜歡將相機比喻成人,一台有個性的相機其實就像個真實的人一樣,不是嗎?(笑)

- NIKON D4S就像魔鬼終結者2裡的阿諾,身強體壯,可以在最水深火熱的場合為你排除困難,讓你完成拍攝。

- SONY A73就像霍金,擁有高IQ的腦袋,但要從一堆選單中理出頭緒卻很不容易,當我找不到需要的功能時,我總懷疑他在嘲笑我的智商。

- LEICA Q則是一個驕縱又單純的女人,它的操作介面是多麼美麗簡潔,簡直每個人文攝影師的夢想。什麼ASPM、什麼風格檔,在Q上面都是不存在的、多餘的。

LEICA Q特製背包,型號19504

買了Q沒多久之後,我又訂購原廠為Q設計的背包。

這款背包非常輕薄,正面掀開來有個洞,讓你可以把Q往裡面塞。背包內裡有幾個專用空間,可以同時存放IPAD、皮包、手機。

出國時如果確定只帶Q出門,攜帶這樣的背包就非常輕鬆。

Q只給你生命三要素:光圈、快門、感光度。

當你撥動光圈環,她就進入A模式。當你轉動快門盤,她就進入S模式。ISO則幾乎都在AUTO檔位上,無須瞎操心。

當拿著Q,自己彷彿抓到了十多年前那個最純真的攝影魂。

呀,攝影的樂趣就是這麼樸實無華,且枯燥。

Leica Q(Typ 116)重點規格

感光元件:2420萬有效畫素全片幅CMOS

鏡頭:Leica Summilux 28mm F1.7 APSH

快門:30-1/16000秒

感光度:ISO 100至50000

高速連拍:最高10fps

動態錄影:1920×1080@60p,MP4影像格式

觀景窗:368萬畫素

螢幕:3吋104萬像素觸控螢幕

閃光燈:有熱靴座

無線連結:Wi-Fi、NFC

記憶卡:SD、SDHC、SDXC

鋰電池:BP-DC12

機身重量:640g(含電池)

機身尺寸:130x80x93mm

上市日期:2015年7月

Me and My Leica Q

2016-2021

▌梅姬颱風, 2016

風雨中整個城鎮都停電,我到街上晃悠,看到台電搶修車來到一處著火的樹旁。我沒有雨衣,只能用衣服稍微遮住相機。

「為什麼樹幹會起火呢?」我問。

「一定是摩擦到電線,電線皮可能脫落,必須趕在電線燒斷之前處理好才行。」負責打燈的台電員工這樣說。

先是要通知機房斷電,但因為電話佔線,他們在五分鐘內不斷重打,最後終於成功斷電,瞬間火光就消失了。雲梯車這才緩緩靠近,工作人員在風雨中就連拉動柴油電鋸都顯得吃力,好不容易啟動後鋸下電線周圍樹枝。

我問了一個長久以來的疑問:「其實每次颱風來,都是那幾棵樹倒下壓到電線,既然如此,為什麼非得把那棵樹再種回去呢?譬如國小旁那幾棵重心不穩的大樹,就緊挨著電線,每次風吹必倒,都造成停電啊。」

穿著黃衣服的男子一邊打燈一邊告訴我:「你也知道那些樹有危險,但事情沒那麼容易的。要砍掉一棵樹,要跟上面層層匯報,可是那些專家學者不會同意你這麼做的。不要說砍掉,就連修剪一棵樹,讓枝幹不要太靠近電線,都會有大學教授批評你在破壞景觀,在他們眼裡,景觀最重要。」鋸下樹枝之後,他們小心處理樹枝,收起三角椎。

搶修車離開前那名男子又回過頭向我打招呼:「謝謝你關心我們的工作。」然後他們在黑暗的路上繼續前進。